油とガスは、炭素と水素からできた炭化水素化合物の混合体で,その根源物質は太古の時代に生息していたプランクトン、藻類、陸上植物などの遺骸です。

これらの生物遺骸は、特に泥と共に湖底や海底に沈積しますが、堆積層の表層付近で最初に嫌気性バクテリアによって分解され、メタンガスを発生します。このメタンガスは水に良く溶け込むので、水溶性天然ガス資源の元になります(千葉県の天然ガスがこの代表です)。

遺骸の多くはこの分解によって生きている時の形態を残さない細かな物質に変わりますが、分解されにくい堅い組織体は化石(たとえば花粉や胞子)として残ります。これらの有機物質全体をケロジェンと称し、それを多く含む泥岩を根源岩と言います。

ある根源岩は、その上にさらに別の堆構物が沈積することによって、だんだんと温度の高い地下深部に埋設していきます。

堆積盆地では深くなるほど地温が上昇するために、今度はバクテリアではなく熱によって、ケロジェンが化学分解して、油とガスを生成します。ケロジェエンが変化するこの現象(熟成と言います)は、地温の低い場合には長い時間をかけて、また高い場合には短かい時間で起こります。油が生成し始める温度は60℃から100℃の間ですが、石油鉱床は150℃より低い所にしか発見されていません。これは高温にさらされると油が分解してガスになってしまうためです。

根源岩で生成された油やガスを取り出すことはできません。根源岩の中の非常に小さな障問に分散して入っている油ガスは、人間の生活時間のスケールでは動かないからです。

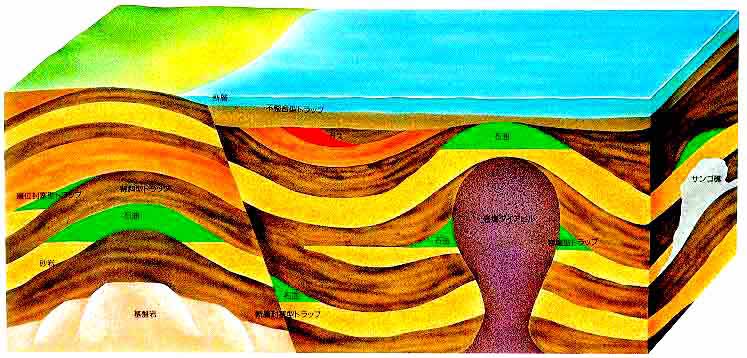

私達が利用できるのは、トラップという特殊な地質条件備 えた場所に、長い地質時間をかけて集まってきた油やガスです。

トラップとは「罠」という英語です。これは、油ガス を留める隙間の多い貯留岩、油ガスが濃集しやすい形態をした地質構造、さらには油ガスを逃がさないための蓋の役目をする緻密な岩石(帽岩と言います)の組合せからなっています。

これには幾通りかの型がありますが、これまでに発見された世界の主要油・ガス田の約60%は馬の背中のような背斜型トラップに形成されています。他のトラップは全て10%以下です。また、世界的にみますと産油・産ガス貯留岩の60%が砂岩で、残りが炭酸塩岩ですが、日本では炭酸塩 岩がほとんど無いかわりに、火山岩が重要な貯留岩になっています。

地表面が沈降して海や湖ができると、そこには陸上から運ばれてきた泥や砂、陸上や氷の中で生息していた生物の遺骸、水中で化学反応によってできた沈澱物、あるいは火山噴出物などが層状に堆積し、地層ができます。

この地層が厚く分布する地域を堆積盆地と言いますが、盆地は供給される堆積物の多い大陸縁辺部や内陸部にできます。石油や天然ガスはこれらの堆積物に含まれる生物起源の有機物から生成し、特定の地質条件が整った場所に濃集して鉱床を形成します。